学習過程

本専攻では、人間の認知、情意、運動領域に関わるさまざまな活動を人文・社会科学や理学的・工学的手法を用いて解析・モデル化し、その成果を教育訓練、製品開発、システム設計等に応用するための工学的手法の確立に結びつけるための研究を行っている。そのような研究および実践が行えるよう、認知科学、教育学、生理学、言語理論、人間科学、統計学、教育工学、生体工学、情報学等、人文・社会科学と理工学との学際領域で人間を対象とした研究や実践で必要となる共通的な素養と、それぞれの応用領域で必要となる専門的素養の両方を兼ね備えた人材を養成することを目的としている。

修士課程

人材養成の目的

本課程では、人文・社会科学と理工学との学際領域で人間を対象とした研究や実践で必要となる共通的な素養と、それぞれの応用領域で必要となる専門的素養の両方を兼ね備えた人材、特に修士課程では応用研究に携われるように、実践的問題解決力や協働で問題解決する際に必要なコミュニケーション力を備えた人材を養成することを目的としている。

学習目標

本課程では、それぞれの進路に応じて、以下の各目標項目について一定の資質・能力を身につけるとともに、自分の存在意義を高める上で必要となる複数領域についての卓越した資質・能力を身につける。

- 人文・社会科学と理工学とを結びつける上で必要となる幅広い専門基礎学力

- 本専攻の対象領域・問題に取り組む上で必要な方法論

- 上記の2つを適用して実践的に問題解決する力

- 本専攻が扱う問題群は、常に人や社会に影響を及ぼすものであることを自覚し、職業的な倫理観をもって誠実に問題解決に当たる態度

- グローバル化する社会において人間や社会に関わる仕事をするために不可欠なコミュニケーション基礎力と情報発信力

学習内容

本課程では、上記の能力を修得できるよう、次のような内容に沿って学習する。

- 人間に関わる実験研究を行う上で必要な研究・実験計画の立案やデータ・統計解析の方法、プログラミング等に関する科目の履修を通して、本専攻の対象領域・問題に取り組む上で必要な方法論を習得する。

- 心理・教育統計、認知科学、教育開発、教育工学、ヒューマンインタフェース、情報システム設計、生体工学、言語理論、日本語教育等、各専門領域の研究に携わる上で必要な専門科目の履修を通して、人文・社会科学と理工学とを結びつける上で必要となる幅広い専門基礎学力を習得する。

- 大学院教養・共通科目群の履修を通して、コミュニケーション基礎力と情報発信力を習得する。

- 修士論文研究における文献講読、具体的な研究テーマに即した研究計画の立案、遂行、成果のまとめ、発表等の活動を通して、実践的に問題解決する力や職業的な倫理観をもって誠実に問題解決に当たる態度を習得する。

修了要件

本課程を修了するためには、次の要件を満たさなければならない。

- 30単位以上を大学院授業科目から取得していること

- 本専攻で指定された授業科目において,つぎの条件を満たすこと

- 講究科目を8単位、研究関連科目を4単位以上取得していること

- 専攻専門科目を10単位以上取得していること

- 大学院教養・共通科目の科目を2単位以上取得していること

- 受講科目を本専攻の修了要件と他の特別教育研究コース等とで重複利用することは認めない

- 修士論文研究において、研究計画の設定、評価、改善といった一連の研究プロセスを履修していること

- 修士論文審査および最終審査に合格すること

授業科目

授業科目一覧のページに掲載

修士論文研究

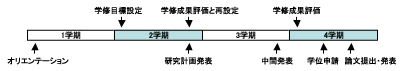

修士論文研究では、一連の研究プロセスを経験し、具体的な研究テーマに即した研究計画の立案、遂行、成果のまとめを通して、問題設定能力、問題解決力やコミュニケーション力の向上を目指す。そのための修士論文研究の流れを下図に示す。1学期の研究科目群を履修し、2学期に学修目標の設定、研究計画発表を行い、3学期の修士論文中間発表を経て、4学期の論文提出・発表にいたる。

修士課程における修士論文研究の流れ

博士後期課程

人材養成の目的

人間行動システム専攻の人材養成の目的に従い、人間行動システム学と呼ぶべき新たな学問領域を創造する意欲を持ち、既存の枠組みや手法にとらわれずに新たな概念、理論、手法等を探求・提案し、その意義を発信できる人材の養成を目的としている。

学習目標

本課程では、修士課程で修得する能力に加えて、以下の能力を身につける。

- 理工系、人文・社会科学系の既存の学問領域の枠を超え、本専攻の理念に即した創造的な研究・開発・運用を行う力

- 人間性を加味した新しい科学技術の発展に貢献する上で必要な人文・社会科学と理工学の両者にまたがる幅広い知識を有し、それらを基盤として新たな学問体系の構築に踏みだそうとする挑戦的探求力

- 科学技術と人間社会のインタフェースとして、また、国際的に通用するリーダーとして、多様な考え方をまとめ、新たな方向性を見出し、周囲の人との協力の下にものごとを推し進めるために必要となる人間力やコミュニケーション力

学習内容

本課程では、上記の能力を身につけるために、以下のような内容に沿って学習する。

- 講究科目の履修を通して、人間力やコミュニケーション力を習得する。

- 博士論文研究活動を通して、創造的な研究・開発・運用を行う力や挑戦的探求力を習得する。

修了要件

本課程を修了するためには、次の要件を満たさなければならない。

- 博士後期課程に所属した期間に対応する表5に示す講究科目を取得していること

- 所定の外国語試験において、専攻規定の水準に達していること

- 博士論文研究として、研究計画の設定、評価、改善といった一連の研究プロセスを経て、成果を体系化していること

- 国際会議での発表や専門誌等での論文受理など、学外での活動実績をもつこと

- 中間審査、予備審査、博士論文審査を経て、最終審査に合格すること

表5 人間行動システム専攻 博士後期課程研究科目群

| 授業科目 | 単位数 | 学期 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 人間行動システム講究第五 | 0-2-0 | 前 | A | 博士後期課程(1) |

| 人間行動システム講究第六 | 0-2-0 | 後 | A | 博士後期課程(1) |

| 人間行動システム講究第七 | 0-2-0 | 前 | A | 博士後期課程(2) |

| 人間行動システム講究第八 | 0-2-0 | 後 | A | 博士後期課程(2) |

| 人間行動システム講究第九 | 0-2-0 | 前 | A | 博士後期課程(3) |

| 人間行動システム講究第十 | 0-2-0 | 後 | A | 博士後期課程(3) |

(注)上記授業科目は、必ず履修しておかなければならない授業科目で、備考欄の(1)、(2)などは履修年次を示す。

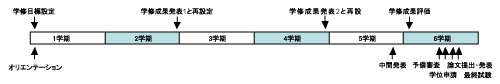

博士論文研究

博士論文研究では、問題解決力に加えて、問題設定能力を培い、さらに英語によるコミュニケーション力の向上を目指す。これらは学修成果の設定と評価の過程で修得する。また、博士学位の取得に向けては、下図の博士論文研究の流れに示すように,5学期終わりの中間発表、6学期半ばの予備審査を経て、学位申請、論文提出・発表を行い、最終試験にいたる。

博士課程における博士論文研究の流れ